De la Corniche à la Bonne Mère

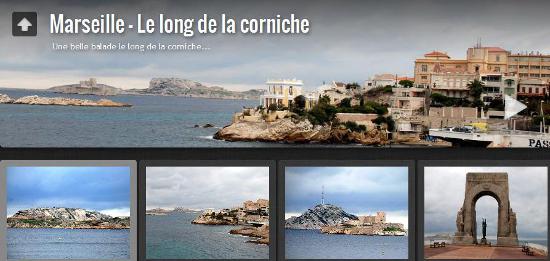

Vendredi 13 novembre 2009. Pas vraiment le temps de visiter Marseille de fond en comble. Du coup, je file dévorer une entrecôte à l'Hippopotamus (ils sont sympas, ces Marseillais !), puis je grimpe à bord du petit train touristique qui relie le Vieux Port à Notre-Dame de la Garde***. Riche idée. Je n'avais pas fait attention, mais ça grimpe sec le long de la corniche qui surplombe la mer Méditerranée. De là, on a une vue fantastique sur toute la côte, les plages, les riches maisons perchées le long de la côte, et au loin, les îles hérissées au milieu de la baie, et l'extraordinaire château d'If qui me rappelle ma lecture du Comte de Monte-Cristo.

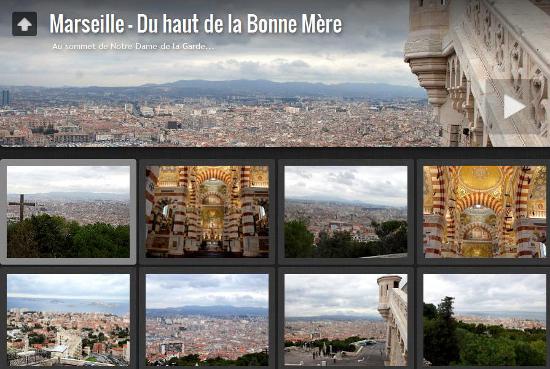

Notre-Dame-de-la-Garde***, tout le monde descend ! Chouette alors, je n'ai pas eu à me cogner l'ascension. Car cette basilique construite au XIXe siècle est posée sur le mont le plus haut de Marseille, comme la Sacré Coeur à Paris. Du coup, à son sommet, on a une vue panoramique complète sur toute la ville posée au bord de la Méditerranée. Superbe ! Auparavant, cette colline abritait un fort accolé à une chapelle, ensemble hétéroclyte voulu par François 1er lors de sa visite de la ville après sa victoire à Marignan. C'est à cette même époque d'ailleurs qu'il décide la construction du château d'If. De ce fort d'importance assez modeste, subsiste l'éperon royal bien visible à l'ouest de la basilique. Au-dessus d’une porte, on voit encore, bien que très abîmé, l'écusson de François 1er, trois fleurs de lys avec au-dessous la salamandre. Jusqu'à la Révolution, le fort-chapelle de N.-D. de-la-Garde restera le symbole de la ville, visitée par les Rois, théâtre de messes exceptionnelles comme celle de 1720 célébrée pour repousser l'épisode de peste. Le 30 avril 1790, le fort est envahi par des patriotes qui, sous prétexte d’assister à une messe dans la chapelle, franchissent le pont-levis. En 1793, les édifices religieux sont désaffectés et le culte cesse. La statue de la vierge réalisée en 1661 en argent est envoyée, pour y être fondue, à l'hôtel des monnaies de Marseille. Il faudra attendre 1807 pour que la chapelle soit rendue au culte. Trop petite pour accueillir les fidèles, la chapelle doit être agrandie... et reconstruite. C'est chose faite en 1864. En 1867, on construit sur le clocher carré un piédestal cylindrique ou campanile destiné à recevoir la statue monumentale de la vierge. En 1892, un funiculaire permettant de gravir sans effort la côte, fut construit, et connu sous le nom d'ascenseur. Il fut détruit en 1967 après avoir transporté 20 millions de passagers durant 75 ans.

L'aspect général du bâtiment se caractérise par l'emploi de matériaux de couleurs contrastées : calcaire de Calissane dont la blancheur tranche avec le vert de la Golfalina, pierre de Florence. À l’intérieur, rien n'a été épargné pour célébrer le culte de la Vierge avec notamment l'emploi de marbres de différentes couleurs et des mosaïques polychromes. L'accès à l'édifice s’effectue par un avant perron occupant un développement de 35 m. de largeur débouchant sur un pont-levis. À partir de celui-ci on peut soit accéder directement à la crypte soit emprunter un escalier qui conduit au porche d'entrée de l'église supérieure. Le bâtiment peut être considéré comme une succession de volumes : porche et clocher, nef flanquée des chapelles latérales, ensemble transept, dôme, chœur et abside. D'une hauteur de 41 mètres, le puissant clocher carré situé au-dessus du porche d'entrée comporte deux étages identiques formés de cinq arcatures. Cet ensemble est surmonté d'un beffroi qui se termine par une terrasse carrée bordée d'une balustrade de pierre ajourée comportant à chacun de ses angles une statue d'ange sonnant de la trompette. Sur la terrasse de cette tour s'élève un campanile d'une hauteur de 12 mètres sur lequel est posée la monumentale statue de la Vierge. Le contraste est saisissant entre la sobriété de la crypte et la somptuosité de l’église supérieure. La nef a une longueur de 32,7 m. et une largeur de 14 m. Tapissée de mosaïques, la nef crée une atmosphère surnaturelle teintée d’orientalisme. Elle est recouverte de trois coupoles décorées de mosaïques.

Une matinée à Cassis |